【情缘】在脱贫攻坚的六枝战场上,《六枝报》没有缺席,也不会缺席。在采访过程中,我收获了许许多多的感动。比起驻村一线的脱贫攻坚干部,我的那点苦和累又算得了什么呢?

2014年1月1日,《六枝》复刊之日,在宣传部主持该刊工作的龙尚国打电话给我,叫我来部里上班,负责《六枝》的校对工作和副刊编辑。刹那间,心里有一种喜从天降的感觉。由于热爱文字,在《六枝》的前生《六枝特区报》创刊后,我曾在那里搞过一年多的通联兼发行,同时写些副刊稿件发表在第四版。令人扼腕的是,由于种种原因,《六枝特区报》在2003年年底停刊了。

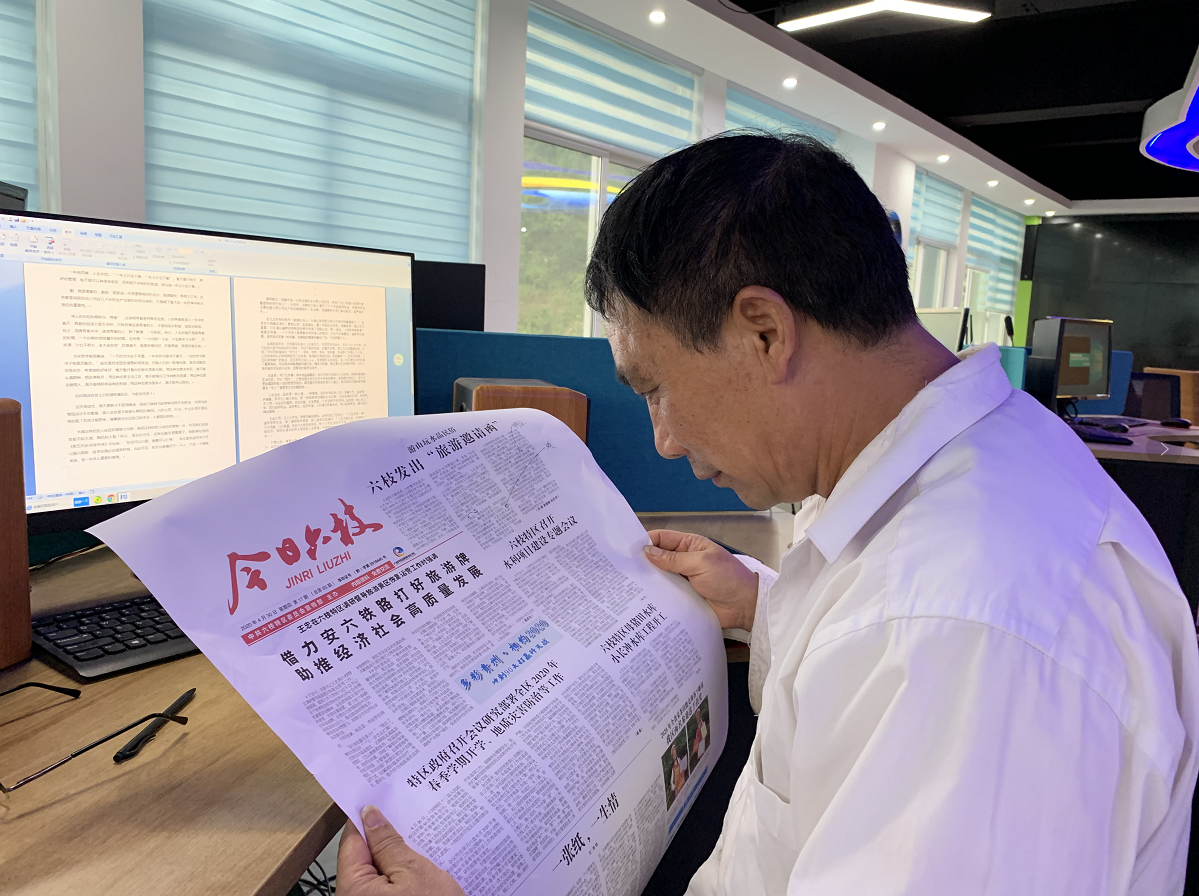

在报社,我负责校对和副刊。校对是个枯燥的活路,如果稍有疏忽,错别字就会从眼皮子底下溜过去,让人防不胜防。找错别字,就像稻田里找稗或岩山上找水牛,稻秧和稗草的颜色一模一样,水牛和岩石的颜色也难以分辨似的,得静下心来仔细辩别,往往看得头眼昏花。但是,常在河边走,哪有不湿鞋?偶尔也会出现一些遗憾和瑕疵。

那时编辑副刊,每期一个主题策划,我提前把主题内容告知作者,一两周后收稿。比如描写春天的、写鸟的、写花的、写端午或中秋等传统节日的主题等等,一个主题一个主题地推,既激发了区内作者的写作热情,又丰富了报纸的文化内涵。美化了版面,爽心又悦目。横看成岭侧成峰,远近高低各不同。虽是同一主题,让读者学到从各种角度观察生活,感悟人生,体验写作。

一张报纸充满活力,首先要有一个作者群。为此,培养作者、发现作者成了副刊编辑的义务。大凡是年轻作者或初学写作者,投来的作品虽然有些稚嫩,但给他们改一篇发表了,就会产生蝶变效应,虽说他们不一定成为作家,可从此就会对写作产生浓厚的兴趣。那时,每期至少要发一篇 学生作品。文章上报后,有空我就会把报纸亲自送到学校,发稿费时亲自送给他们或请熟人带给他们。后来,这些同学中考高考,都以优异的成绩考上了不同的学校。我想,这份美好的记忆将伴随他们一生。

在小城镇大会召开前夕,除了报纸正常出刊外,报社本来就人手少,还要抽人去写解说词、培训解说员等事。那时,我配合张国艳负责小城镇发展大会资料《六枝故事》一书的组稿、编辑和校对,面对数十万字的稿件,抽时间一篇篇地修改,一句句地校对。时间紧,只得在周六周日通宵达旦地忙碌,不到一个月就把30余万字的《六枝故事》编好付印。

身心备感疲惫的时候,觉得自己的身体像一盏熬尽燃油的枯灯。最大的愿望是能睡个安安逸逸的饱觉,睡到自然醒。可是,每天都有干不完的事情接踵而至,干完这桩还有那桩,干完今天还有明天,五加二白加黑。记得当时我的老搭档王良豪说过一句话:“李哥,怕个啥,反正干活干不死人”。 虽然苦,但更多的是乐。把自己的奋斗融入新时代,把自己的拼搏融入六枝的发展,把自己的文字记录我们脚下这片土地上的沧桑巨变,让岁月沉淀文字, 让光阴承载历史,值!

出于工作需要,报社人员有的调离、有的重新安排其它工作、有的成为科室负责人或领导、有的回了原单位,原有的十几个人变成四五个人,甚至两三人。为了那份初心和热爱,我们白天下乡采访,回来随便弄点吃的,晚上接着写稿。我们把每周五称之为“黑色星期五”, 因为每周五要编辑稿件、排版、校对,有时排版就要推倒重排好几次,上版的稿子就要换好几次。为了开个栏目,为了找个和主题相映衬的角标,比了又比,优中选优……直到分管领导同意发送印刷厂付印为止,往往要干到晚上10点钟以后才回家。

在脱贫攻坚的六枝战场上,《六枝报》没有缺席,也不会缺席。在采访过程中,我收获了许许多多的感动。在牛场乡大箐村,我亲眼目睹了为脱贫攻坚殚精竭虑的驻村干部倪裔豹生前住过的宿舍,里边有好几个方便面盒以及没服用完的药品;在木岗镇抵岗村,我采访了为脱贫攻坚鞠躬尽瘁的驻村干部聂恺的战友,一桩桩一件件的事令我动容。每天,我都被奋战在脱贫攻坚一线的人和事召唤着、感动着,我曾在月亮河乡隆茂村采访西部志愿者、扶贫夜校辅导老师熊丹,在中寨乡木则村干河组与美丽乡村守护者左金昌促膝交谈,在岩脚镇草原村聆听人们讲述蔡正权从贫困户养猪致富并当上村干部的故事、听宣传部帮扶干部张仕慧倾吐扶贫路上“二宝妈” 辛酸苦辣……比起他们,我的那点苦和累又算得了什么呢?

真爱过,才会懂,会寂寞,会回首,终有梦,终有你,在心中。

一张纸,一生情。

作者:李恒

编辑:侯冬琴

执行监制:韩江峰

总监制:吴国琴 卢泉