日前,在接受科技日报记者采访时,国际宇航大会(IAC)搜索地外文明计划常设委员会(IAA SETI)会员、中国地外文明搜寻(SETI)科学家、北京师范大学天文系宇宙学与地外文明研究团组张同杰教授首次透露:在设备升级后,“中国天眼”预计9月可正式启动针对地外文明的搜索!

与巡天同步 “中国天眼”开启地外文明搜索,搜索地外文明,原本就是“中国天眼”5个主要的科学目标之一。事实上,“中国天眼”针对外星人的搜寻行动,早就开始了。

2018年,“中国天眼”安装并调试了专门用于地外文明搜索的后端设备。这个功能有点像筛子的后端设备,主要就是从“中国天眼”浩如烟海的电磁信号中,筛选出有用的窄带候选信号,而把天体和人工信号排除掉。

“中国天眼”追逐外星人的姿势,和它的巡天模式有关,除了借助地球自转静悄悄地“偷看”天空外,还能向特定的目标天体暗送“秋波”,反复观测。这里面,有无可能隐藏着外星人的蛛丝马迹?

对此,张同杰坦陈,虽然目前捕获的可疑信号还有待进一步甄别,但经过验证,“中国天眼”的后端设备非常有效。高分辨率,对宇宙噪音的处理能力非常出色,这将让“中国天眼”在外星人搜寻上如虎添翼。针对后端设备的调试效果,截至目前,中国科学家已经发表了三篇与地外文明搜索相关的论文,包括“中国天眼”第一批地外文明搜索研究成果、“中国天眼”进行地外文明探索巡天的量化展望和地外文明的理论研究。“目前,‘中国天眼’正在升级后端设备,预计9月后可以投入新观测。”

张同杰透露,“中国天眼”正在酝酿新的观测计划,届时,地外文明搜索也将同步启动。不过,由于采取共时观测模式,外星人搜寻并不会干扰“中国天眼”正常的科学观测。

张同杰教授

靠谱吗?用“中国天眼”搜寻外星人用“中国天眼”搜寻外星人真的是靠谱、严肃的科学研究吗?张同杰的回答是“YES”。“研究和探索地外文明,绝对不是天文爱好者和科幻作家的事,而是天文学家正儿八经的任务,只不过,要用科学的手段。”

相较于所谓“黑暗森林说”,张同杰提倡“黑暗大海说”。“在黑暗的波涛汹涌的大海中航行,如果看到远处一小点星光,那是来自另一艘帆船。此时,人们是像穿过黑暗森林的猎人一样相互猎杀,还是守望相助?”张同杰倾向于后者。他认为搜寻外星人不仅有科学意义,对于人类今后的太空移民计划更有现实意义。

外星人在影视作品中被各种演绎。

作为目前世界上最大、最灵敏的射电望远镜,“中国天眼”在搜寻外星人上的优势显而易见。中国科学院国家天文台博士生张志嵩说,“中国天眼”的高灵敏度,将大大增加探测的概率。口径比阿雷西博大,而且采用了独创的主动反射面设计,装上了19波束接收机,“中国天眼”不仅观测视野远比阿雷西博大得多,还可以同时观测19个天区,接收更多的电磁信号。

按照张同杰的说法,“中国天眼”有潜力探测到数千颗地外行星上的类地文明或拥有更先进技术的文明,如果它们存在的话。未来,“中国天眼”势必会成为地外文明搜索研究的主力军,引领地外文明搜索的复兴。

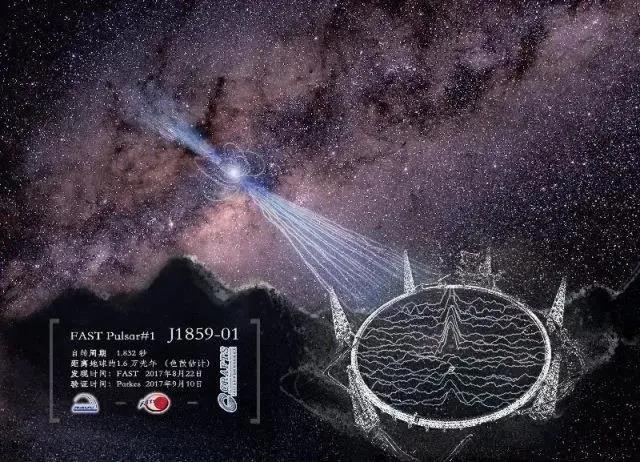

FAST发现的脉冲星艺术效果图。来源:国家天文台 漫长的地外文明探索之路在宇宙中是否还有其他的生命?人类是如此渴望知道这些问题的答案,以至于从未停止过对地外文明的搜寻。

1896年,塞尔维亚裔美籍发明家尼古拉·特斯拉提出,他的无线电传输系统可以用来联系火星上的智慧生物。

尼古拉·特斯拉 来源:网络

1931年,美国的无线电工程师卡尔·央斯基接收到了来自银河系中的射电辐射,打开了射电天文学这一新窗口,为人们探索宇宙增加了一条重要途径。

1959年,物理学家莫里森和科可尼在《自然》杂志上发表了一篇论文,他们认为如果宇宙中存在其他智慧生命,并且他们的科技发展水平与人类相当,或许人类能够从众多的射电信号中,找到外星人发出的信号。

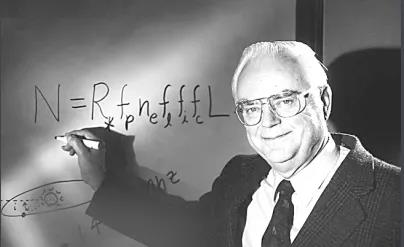

1960年,康奈尔大学的射电天文学家、被称为“SETI之父”的弗兰克·德雷克开启了第一个现代搜寻地外智慧生命(Search for Extra-terrestrial Intelligence,以下简称SETI)的实验,该实验被称为“奥慈玛计划(Project Ozma)”。

弗兰克·德雷克 来源:网络

1961年,弗兰克·德雷克发表了著名的德雷克公式,从统计上揭示了银河系中能够与外界交流的文明的数量。

1972年,美国先驱者10号探测器发射时携带了德雷克与康奈尔大学的天体物理学家卡尔·萨根共同设计的人类发往太空中的第一条物理信息。

2015年,俄罗斯人尤里·米尔纳创立突破创新计划,探索宇宙、搜寻地外智慧生命,鼓励公众从行星的角度进行辩论的项目。该计划由突破聆听(Breakthrough Lisen)、突破摄星(Breakthrough Strashot)以及突破信息(Breakthrough Message)三个项目组成。

2015年7月,史蒂芬·霍金与尤里·米尔纳共同启动了突破聆听项目。尽管霍金本人认为向太空主动暴露人类的信息并不是明智之举,但是他对于人类主动搜寻地外智慧生命的项目仍然持积极态度。

2016年10月,中国科学院国家天文台也与突破基金会签订战略性合作协议,计划用世界上最大的射电望远镜——贵州500米射电望远镜(FAST)开展SETI合作研究。

漫长的地外文明搜寻之路,随着科技的进步经历着一系列深刻重大的变化。“中国天眼”是否真的能找到地外文明?这答案,多彩妹不知道,但多彩妹知道美国天文学家G.Cocconi and P.Morrison1959年发表在Nature上的文章结尾的话:“寻找地外文明成功的可能性很难估计,但如果我们从不去寻找,成功的可能性是零”。 来源:多彩贵州网 编辑:侯冬琴

执行监制:何勇

总监制:吴国琴 卢泉