【情缘】我们从策划、采访、选稿、改稿、排版到发行,每个环节都认真思索,反复酝酿。尽管经常加班加点,彻夜不眠,但手捧新一期飘着油墨清香的《六枝报》时,心中总是充满了自豪和成就感。 2014年,《六枝特区报》停刊10年后复刊开办,我有幸成了《六枝报》的一员,从此与《六枝报》结下了不解之缘,并见证了她的成长历程。

回首与《六枝报》同行的岁月,风雨兼程、苦乐相伴,感想颇多,收获颇多。

刚进报社时采写第一条稿子的尴尬情景,历历在目。那是2013年的一个寒冬,时任《六枝报》总编龙尚国开车带着我和陈曦前往梭戛卫生院采访。由于没有采访经验,来到卫生院后,看着病床上的病人和来回奔忙的医生,我和陈曦不知所措,像无头苍蝇一样东问问西问问,头脑一团乱麻,理不出头绪。

回来后,尚国总编让我们先把稿子写出来,顿时,我俩都傻了眼,由于采访不充分,也没什么思路,我们就这样大眼瞪小眼。一星期过去了,依旧一个字因也没写出来。

最后,尚国总编从我们无奈的表情上看到了为难,于是他亲自执笔,将写好的稿子投了出去。

几天后,署名尚国、良豪、陈曦的《六枝特区梭戛苗族回族彝族乡卫生院里暖融融》文章发表在了《贵州日报》上。虽然之前自己写的“豆腐块”偶尔上过市级媒体,但从未想过登上《贵州日报》这样的主流媒体。尽管稿子不是我写的,但内心的狂喜是遮掩不住的,接下来的好些天,心里美滋滋的。当然,欣喜之余,也激发了我一定要写好新闻的信心和决心。

《六枝报》复刊之初,对于我们这群从未接触过报刊的年轻人来说,既是机遇也是挑战。为了传递好党和政府的声音,我们从策划、采访、选稿、改稿、排版到发行,每个环节都认真思索,反复酝酿。尽管经常加班加点,彻夜不眠,但手捧新一期飘着油墨清香的《六枝报》时,心中总是充满了自豪和成就感。

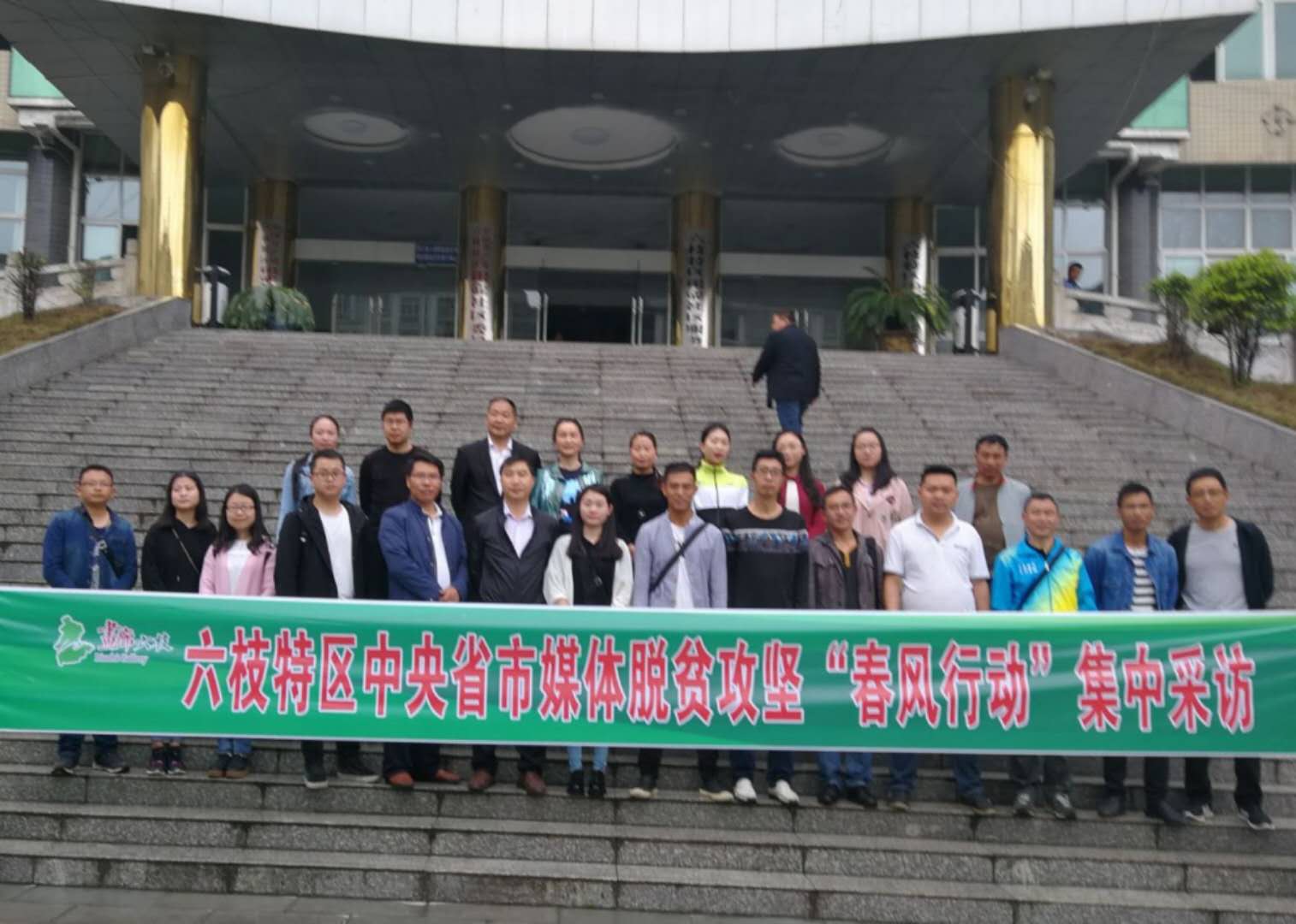

在《六枝报》工作的6年多时间里,我的足迹走遍了全区19个乡镇100余个村寨,撰写稿件1000余条,近百万字,拍摄图片上万张。随着采访的不断深入和写作技巧的不断提高,我的稿件也渐渐被《人民日报》《贵州日报》《当代贵州》等党报党刊,学习强国、搜狐、网易、人民网、中国网、多彩贵州网等平台采用,拍摄的图片也多次入选省级平台展,还多次获省级媒体优秀通讯员。

2019年,《六枝报》更名为《今日六枝》,当初和我一起进报社的同事也纷纷离开了报社,有的调到了机关其他单位,有的提拔当了领导,有的成了新闻机构的一把手。现在偶尔电话或聊聊微信,回忆起与《今日六枝》的办报经历,大家对我的评价是:很“牛”。说实在的,这是大家对我的鼓励和鞭策,其实我一点都不“牛”,我只是一头实实在在的“牛”而已。

这些年来,在大家的共同努力下,《今日六枝》采写了大量六枝特区经济、社会发展的稿件,展示了六枝特区的形象。《今日六枝》让党员干部“接地气”有了抓手,为人民群众畅达诉求提供了渠道,为基层“搭天线”找到了路径,成为六枝对内鼓干劲、对外树形象的好平台,也是上级领导关注六枝、了解六枝的重要窗口。同时,《六枝报》也成了六枝特区的资料库和图片库。

感谢《今日六枝》,感谢我走过的新闻写作之路,衷心祝愿《今日六枝》在新的时代,越办越好,更加绚丽多彩!

作者:王良豪

编辑:宜霖

执行监制:何勇

总监制:吴国琴 卢泉