断桥古村落,春秋属牂牁,秦、汉属夜郎……断桥古村落主体位于龙河镇双龙村,地处六枝特区北部,是龙河镇政府驻地,也是龙河镇的经济文化中心。

双龙村航拍图

双龙村因两条龙形山脉而得名,古遗址有明代的土目屯、清初的古城堡遗址、古石拱桥(断桥)、古庙遗址遗存(铸钟)和古渡口(阴资渡)等古迹。古城堡建于清乾隆中后期,依毓灵山(断桥)而建,整体呈圆形,位于郎岱厅(县城)东面,按五行东方属“木”而叫木城,所以也被称之为断桥木城。

在双龙村断桥寨左后侧二百米处的小河上,一座被修葺过的古桥横跨清澈的溪流,桥下流水潺潺,仿佛在诉说着曾经的热闹繁华。

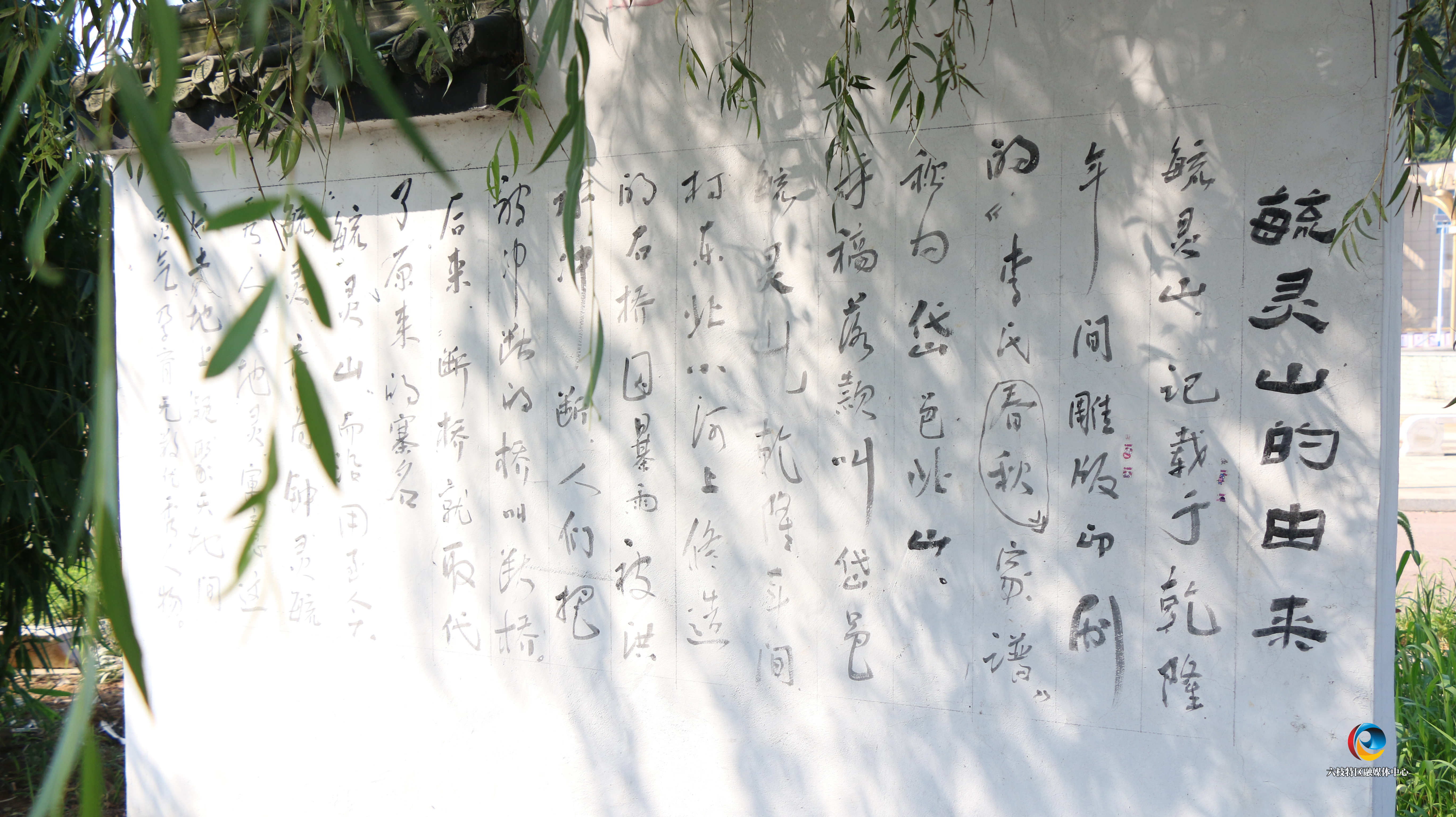

清乾隆年间,毓灵山寨子的李士儒、李士良兄弟二人出资在毓灵山寨左边修建石桥,石桥修好后不久便被暴雨冲毁,后来人们就把被洪水冲断的石桥叫断桥,再后来就慢慢取代了毓灵山成为寨子的名称,这就是今天断桥寨名的由来。

毓灵山的由来

洪水冲垮了石桥,但没有冲垮李士儒兄弟二人干实事的决心。他们又重新选址在断桥上游约百米处河面较窄的地方第二次修桥。新桥建好以后,加强了两岸居民的交往,促进了两岸经济、文化交流,为推动该地区的发展发挥了重要作用。

双龙村村民陈启权说:“这里是安顺市普定县、纳雍互相交流之地,当时有些驮盐的、背布的会从这儿过路,所以这里成了最热闹的主要道路。听老一辈人说,寨子背后有条石子铺的路,直接到鼠场。不论白天夜晚,人们都往那条主路线上走,小时候我们到鼠场读书,那条路都还很热闹。”

断桥寨曾经是土司属地与流官辖区的结合部,明朝到清初是西堡长官司长官沙土司家的属地,清初归流后因汉民的迁入带来汉儒文明的传播,是土著文化与汉儒文明交汇处,是汉文化在边地兴起和传播的缩影。

村落一角

清乾隆中后期,断桥李氏第三代李士良、李士儒回家开办私塾“居家课幼”,教授族中子弟,兼收他姓学生。开启了规范的班级授课制,教学内容根据封建科举考试要求,讲授四书五经。后期牛王庙建成后,教学转到庙里的厢房上课,周围的富家子弟皆有到此接受汉儒文化教育,大河两岸兴起汉儒文风。

双龙村历来重视文化教育的发展,目前,双龙村辖区已有龙河镇中心幼儿园、山中小学和龙河镇中学等学校。在文化的熏陶下,一批批学子为龙河镇的经济社会发展贡献了自己的力量。

龙河镇双龙村村民龚忠贵说:“现在的基础环境确实挺好的,打扫得比较干净,还有就是孩子读书从小学、幼儿园还有初中,离我们比较近,比较方便,也减轻了我们不少负担。”

漫步于众处广场旁的滨河步道上,枫杨树成串的果穗随风摇曳,如悬挂于枝叶间风铃,为沿河亭台下乘凉的村民演奏秋日乐章。此外,幽篁里的明珠书屋,也是村民们闲暇时的好去处。

为丰富居民业余生活,满足群众体育运动、休闲娱乐的需求,2018年,与“仲楚”谐音的众处文化休闲广场建成并交付使用。

众处文化休闲广场航拍图

仲楚寨是彝族原住地,后有汉族“李、龚、苏、孙、金、高”等姓氏家族迁入,共同生活及生息繁衍。村民相互包容、相互帮衬、和谐共处。在古夜郎时代,仲楚寨前的河道渡口修有古驿道,是商家上水城、昭通,下普定、安顺贸易的必经之地。因寨子区位在古驿道渡口边,夏季河道涨水客商滞留,此处便成了古代商人借宿和货物交换的集散地,赶集逢辰日称为“仲楚龙场”。

近年来,双龙村结合本村实际,积极调整产业结构,发挥资源优势,大力引导村民学科学、用科学,发展多种经营,实现了村级经济的较快发展。双龙村采取“农户+合作社+企业”的发展模式,村民既是农民,又是股东,形成了全村农业经济健康稳步快速发展的态势,为全村农业总产值的增长和农民可支配收入的增加创造出了一种新模式,闯出了一条新路子。

村庄丰收场景

全村通过部门扶持和村民自筹的方式,巩固和加强农村基础设施建设,积极为民办实事,完成了农田灌溉、生产生活用电等多项提升工程,有效改善了村民生产生活条件。

如今的双龙村,看得见山、望得见水,记得住乡愁。

龙河镇双龙村党支部书记龚忠虎说:“龙河镇双龙村邻近的有岩脚镇、普定县马场镇、织金县白泥乡,我们现在争取在马场镇之间修一条龙马大道,把之前的45分钟行程缩短至12分钟左右,打造双龙村半小时经济圈。同时,引进民间资本,在众处广场修建文旅一体的旅游项目,计划投资1000万元左右。”

融媒体中心记者:浦仕美 周兰

编辑:李丛语

值班主任:王 薇

执行监制:韩江峰

总监制:卢 泉

新闻热线: 0858-5333860

投稿邮箱: lztv5320777@126.com(附图)