(全媒记者 邹兴乐 报道)在今天贵州省脱贫攻坚“七·一”表彰大会上,盘州市普古乡银湖合作社党支部书记陶永攀就推动农村产业革命的三点体会作了发言。

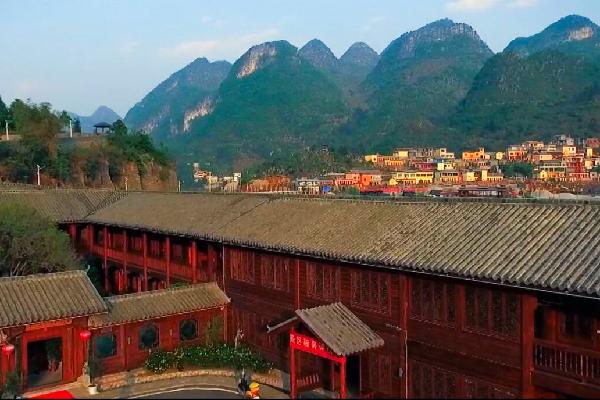

在乌蒙深处的娘娘山脚下,有一个美丽的小山村——舍烹村。短短6年,这里从靠天吃饭的偏远农村,华丽转身为全国农村“三变”改革的发源地、国家级4A级景区、全国文明乡村。

近年来,舍烹村结合自身实际,坚持党建引领,先行先试,大胆创新,探索出“三变”改革发展模式,用足用活资源优势,让资源变资产、资金变股金、农民变股东。通过几年的探索,“三变”改革不仅被写入了2017年和2018年的中央一号文件,还成为全国脱贫攻坚、农民增收的样本。

过去的舍烹村山高谷深,因为一座座大山的阻隔,村民祖祖辈辈守着“一亩三分地”靠天吃饭,“山高石头多,出门就爬坡,下坡全靠趖,一年种粮半年挨饿”是这里的真实写照。交通条件差,人畜饮水都成问题,村民们挣不到钱,也无心发展。2011年,这里的农民人均收入不足700元。

在村支两委的带领下,舍烹村第一个村级合作经济组织——银湖种植养殖农民专业合作社正式挂牌成立,同时还成立了普古乡银湖合作社党支部,开启了舍烹村绿水青山变成金山银山的发展历程。

从无到有,无中生有,就是创新。舍烹村依山就山,把原来无人问津的资源变成发展优势,做足“山”文章,开发“山”潜力,发动村民用土地入股,在山间种起了刺梨、蓝莓、猕猴桃……催生了农村三变改革的萌芽。

利用好山、好水、好风情,建起了水上乐园、高原湿地公园、温泉度假小镇等旅游景点,让一块块陡坡、石疙瘩披上新装。短短6年时间,舍烹村就发展起农旅企业17家,一个集观光农业和生态旅游为一体的现代化产业园区在舍烹蓬勃兴起,以前颠簸的乡村小道变成了沥青路,破旧的农家小屋变成农家客栈,村民摇身一变,成为了企业股东、职业农民、景区导游、个体老板。

发展到2017年,舍烹村村民人均收入从2011年的不足700元增加到了2017年的14600元。

为了更有效的盘活娘娘山的优势资源,带动更多的村一起发展。

2013年,舍烹村党支部提出了一个大胆设想:联合周边7个村成立联村党委,通过整合破碎的资源,发动群众一起干,把大家的优势和力量集中起来,共同发展、共同致富。这样的想法与其他七个村村支两委的想法不谋而合,通过广泛宣传发动、多方沟通,全省第一个联村党委在娘娘山孕育而生。

联村党委的成立,成为了改变其他七个村贫困面貌的及时雨,通过几年的发展,其他村也一改往日的破旧,换上新装。村容村貌变美了,群众的房屋变大了,四通八达的道路成为了群众的致富之路,最重要的是村民们的思想也发生了翻天覆地的变化。

通过“联村”带“联建”,整合资源抱团发展,娘娘山园区把范围扩展到周边的8个村带动景区核心的8个村流转土地1.97万亩,2990户8431名村民成为股东,农民人均纯收入增加到现在的1.2万元,每个村集体经济积累平均每年增收10万元,直接带动1117贫困户3962人脱贫。

联村党委的成立以及舍烹探索出的“三变”改革模式,盘活了沉睡的资源,不仅让舍烹及周边八个村的村民过上了好日子,还使他们成为少边穷地区不甘落后、后发赶超、洼地崛起的典型,成为把发展目标与生态建设和脱贫攻坚有机结合起来追求共同致富目标的典型,成为改革的先行者、探索者和实践者。

“娘娘山下好风光,银湖美景赛天堂;八村联盟创大业,万人结对奔小康”。现在,村民们对此深信不疑,迎接他们的,不仅仅只有眼前的变化,将来,还有更加美好的生活在等待着他们。

编辑:杨跃波 罗从军

责编:肖园园

监制:许 波

总监制:林昌媛

获取更多新闻资讯,请关注盘州人民广播电台、盘州电视台、《盘州发布》、《盘州时讯》、抖音-盘州全媒、微博-盘州全媒

投稿联系电话:3634621 投稿QQ:2160543673 邮箱:pxtv1@126.com