上世纪六十年代,来自祖国各地的“三线建设者”背井离乡踏上盘州这片热土,扎根“671”厂,为整个西南的三线建设提供着民爆物品,他们的背后是“盘州老乡”为他们搭建厂房、住房,默默的支持着他们的建设工作,这一段历史成为了“三线建设者”们共同的记忆。

昨天,六十八岁的三线建设者董元鹏带着女儿、孙女又回到了自己熟悉的“671”厂 ,一起找寻那段奋斗的青春记忆。

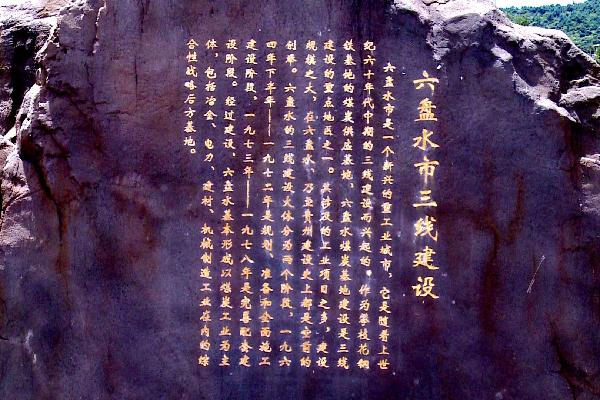

上世纪六十年代,为支援西南地区的三线建设开发,辽宁省中国抚顺11厂迁入火铺镇并更名“671”厂,主要为解决西南地区矿山开采和公路、铁路建设所需的民爆火工产品。随着大部队的迁入,职工们的住房、厂房建设成为急需解决的问题,这时,22岁的老董,因为会泥工、懂木活,从家乡盘州竹海镇来到了“671”厂。

三线建设者董元鹏:不管泥工也好,石工也好,木工也好,有一技之长的这些人都可以来这个地方来搞建设,为了自己的生存,也为了国家的建设,大家都抱着这个心情来。

从泥工干起,到门窗木活,老董们建设了一栋又一栋厂房和职工宿舍,成为了“三线建设者”们背后的“建设者”。

三线建设者董元鹏:我们当年来的时候这些地方非常艰苦,有的地方是就地取材,就地取材就从高处开采石材以后用滑板直接从山上滑了拉下来。我们过去做一道门手就要起泡,这一片就要建三四年。

老董在“671”一待就是六年,1978年他的第一个孩子在这里出生,时隔40多年,他带着女儿们一起回到这里,当年砌的砖墙都还在,让他感慨万分。

三线建设者董元鹏:像这些门框都是我们做的,像这些屋顶就全是我们做的。时隔四十年了到现在,应该是说我离开这里四十年了,每片瓦和这些门窗都是我们一斧子一推刨做出来的,所以现在看见是有一定的感触的,很亲切。

三线文化园保留了671生产线所使用过的注塑机、雷管卷纸管机等当时的生产设备,并将部分工人宿舍保留了下来,采取老建筑修复和局部新建的方式,按照“修旧如旧”的原则,延续了旧房子的时代气息。

三线建设者董元鹏:和从前大不一样了,过去是荒凉一片,现在是绿树青山,很好啊。我们国家现在经济各方面都上来了,人民都幸福了。

(全媒记者 许丹 马康特 报道 )

编辑:杨跃波 罗从军 (实习)徐海燕

责编:肖园园

监制:许 波

总监制:林昌媛

获取更多新闻资讯,请关注盘州人民广播电台、盘州电视台、《盘州发布》、《盘州时讯》、抖音-盘州全媒、微博-盘州全媒

投稿联系电话:3634621 投稿QQ:2160543673 邮箱:pxtv1@126.com